Hoy, 13 de junio, se celebra este día en honor al poeta Leopoldo Lugones. Su obra está marcada por la búsqueda de una lengua nacional.

Considerado el máximo exponente de nuestra cultura, Leopoldo Lugones nació en Villa María del Río Seco en la provincia de Córdoba en 1874. Pasó allí su niñez y

adolescencia y vivió también en Santiago del Estero. Se radicó en Buenos Aires en

1895. En la ciudad ejerció el periodismo en el diario El Tiempo y en 1897 fundó junto

a José Ingenieros el periódico socialista revolucionario La Montaña.

Años después llegaría a dirigir la Biblioteca Nacional de Maestros. Realizó varios viajes al viejo continente europeo, residiendo en París de 1911 a 1914. Fue colaborador

del Diario La Nación. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1926 y en 1928 fundó la Sociedad Argentina de Escritores.

Si bien sus ideas políticas en un inicio fueron socialistas fue virando a un ala más

conservadora hasta apoyar el golpe de Estado de Uriburu en 1930 que derrocó al

presidente en funciones, Hipólito Yrigoyen

Su obra…

Su primer poemario Los mundos fue publicado en 1893. Tres años más tarde conocería al poeta nicaragüense Rubén Darío, influencia definitiva en su escritura. Le

siguieron Las montañas de oro (1897), Los crepúsculos del jardín (1905) y Lunario

sentimental (1909).

A partir de 1910, con la publicación de Odas seculares se observa un cambio en su

registro para centrarse en la exaltación de la tierra y su gente.

Le siguieron El libro fiel (1912 y los poemarios El libro de los paisajes (1917), Las horas

doradas (1922), Romancero (1924), Poemas solariegos (1927) y Romances del Río

Seco (publicación póstuma en 1938). Continuó con La guerra gaucha (1905), un relato

histórico sobre la guerra de la independencia, adaptada para el cine en por Lucas

Demare en 1942 y una novela teosófica, El ángel de la sombra (1926).

Lugones como narrador es el gran pionero de la literatura fantástica en Argentina

gracias a Las fuerzas extrañas (1906), La torre de Casandra (1919), Cuentos

fatales (1924) y La patria fuerte (1933), precursores de los mejores relatos de algunos

de los más grandes cultivadores de este difícil género, como Horacio Quiroga, Jorge

Luis Borges y Julio Cortázar.

Para Lugones, el rol del escritor estaba unido al destino de su país y por lo tanto, debía

ser parte de su acción política. Admirador de las bibliotecas populares (contaba

anécdotas sobre cómo lo marcó la biblioteca de su pueblo),dirigió hasta su muerte la

Biblioteca Nacional de Maestros y contribuyó a diseñar una reforma para la educación

secundaria argentina.

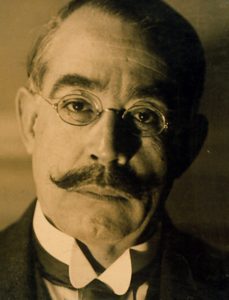

Leopoldo Lugones por Carlos Alonso…

A pesar de ser considerado un poeta moderno, fue crítico de las vanguardias literarias

de principios del siglo XX lo que lo enfrentó al grupo de literatos que participaba de la

revista Martín Fierro, entre ellos, Oliverio Girondo, Norah Lange, Leopoldo

Marechal y Jorge Luis Borges.

A pesar de las diferencias Borges lo retrataría con justeza en su texto La muerte de

Leopoldo Lugones.

"Leopoldo Lugones fue y sigue siendo el máximo escritor argentino. Recabar este título para Sarmiento es olvidar que su obra escrita debe ser juzgada a la luz de su obra total, quiero decir de su vida; recabarlo para Groussac es olvidar que éste fue un crítico europeo que se produjo en español accidentalmente, si bien con maestría singular. El Facundo y el Martín Fierro significan más para los argentinos que cualquier libro de Lugones o que su heterogéneo conjunto, pero Lugones por su Historia de Sarmiento y El payador comprende de algún modo y supera aquellos libros fundamentales.

Lugones encarnó en grado heroico las cualidades de nuestra literatura, buenas y

malas. Por un lado, el goce verbal, la música instintiva, la facultad de comprender y

reproducir cualquier artificio; por otro, cierta indiferencia esencial, la posibilidad de

encarar un tema desde diversos ángulos, de usarlo para la exaltación o para la burla.

Acaso es lícito ir más lejos. Acaso cabe adivinar o entrever o simplemente imaginar la

historia, la historia de un hombre que, sin saberlo, se negó a la pasión y

laboriosamente erigió altos e ilustres edificios verbales hasta que el frío y la soledad lo

alcanzaron. Entonces, aquel hombre, señor de todas las palabras y de todas las

pompas de la palabra, sintió en la entraña que la realidad no es verbal y puede ser

incomunicable y atroz, y fue, callado y solo, a buscar, en el crepúsculo de una isla, la

muerte.

El 18 de febrero de 1938 Leopoldo Lugones se suicidó en una pensión del delta del

Paraná llamada El Tropezón. Tenía 64 años.

Poeta, narrador, bibliotecario, pedagogo y ensayista, en su obra forjó de hecho una

vanguardia literaria que rompió con la herencia hispanista y sentó así las bases de una

literatura moderna, siempre en la búsqueda de una lengua propia para nuestro país.

Fuente: Argentina.gob.ar

Ilustración: Luisana, alumna de artes visuales.-